Das Labor und die Wirklichkeit

Hygiene, Pigmente, DNA – das Herbst-MINT-Festival der Life Sciences in Kleve

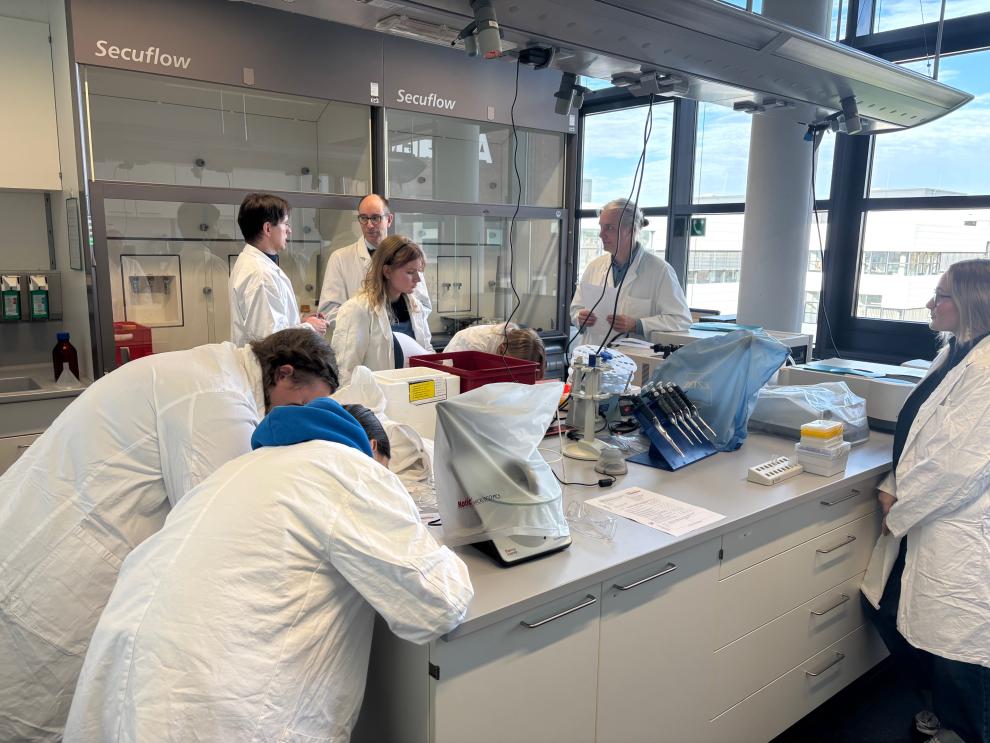

Der Geruch von Ethanol liegt in der Luft, die Gelbox summt, eine Pipette klickt. Auf dem Tisch: ein unscheinbares Butterbrot, ordentlich in Papier geschlagen. Beweisstück A. Daneben läuft auf dem Thermocycler der Countdown. An der Fakultät Life Sciences in Kleve, an einem sonnigen Morgen Anfang November, lernt eine Oberstufe, was es heißt, dem Unsichtbaren eine Form zu geben.

Am 5. November lädt die Fakultät Life Sciences zum Herbst-MINT-Festival – ein Angebot, die Komplexität der Lebenswissenschaften ins Greifbare zu holen: DNA-Forensik im Pausenbrot, Mikrokosmen im Wasserglas, Farbsignaturen in Pflanzen. Es ist die komplementäre Antwort auf das sommerliche Pendant der Fakultät für Technologie und Bionik, das mit rund 220 Teilnehmenden auf Breite setzte – 3D-Druck, Raketenbau, Robotik. Nun, im Herbst, gilt das Prinzip Tiefe: keine Hörsaaltheorie, sondern eng betreute Praxis an Labortischen, Gerätezugang inklusive – eine Nähe, die große Formate selten zulassen. Etwas mehr 25 Schüler*innen von Gymnasien und Gesamtschulen der Region profitieren davon. Organisiert und finanziert wurden die Workshops vom zdi-zentrum Kreis Kleve cleverMINT. Die zdi-Finanzierung stammt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Agentur für Arbeit.

Den Auftakt setzt Prof. PD Dr.-Ing. Sylvia Moenickes, die neue – und erste – Dekanin der Fakultät Life Sciences. Sie skizziert die Hochschule, schlägt dann einen persönlichen Bogen: von der Schülerin zur Professorin. Moenickes’ Fachgebiet heißt Umweltsystemanalyse. Hinter „computergestützter Simulation“ verbirgt sich bei ihr die Modellierung komplexer ökologischer Zusammenhänge: Wie verändern sich ganze Ökosysteme unter Stress? Was geschieht, wenn Temperatur- und Nahrungsregime kippen? Diese Makroperspektive bietet den Rahmen für das Programm der nächsten Stunden. Denn die Workshops zoomen in die Mikrokomponenten: Mikroben im Wasser, Gene im Essen, Pigmente in Blättern.

Das Team der Fakultät Life Sciences öffnet seine Labore – und seine laufenden Themen. Das Besondere an diesen zwei Tagen: Hier lehren nicht „irgendwelche“ Dozierenden, sondern Forschende, die ihre Industrie- und Laborerfahrung direkt in didaktische Formate übersetzen. Der Wechsel von der Spitzenforschung in die Schulhand ist bewusst angelegt. Komplexität wird nicht verkürzt, sondern handhabbar gemacht.

Forensik in der Brotdose

Der „Pausenbrot-Check“ beginnt mit einer Erinnerung an den Pferdefleisch-Skandal von 2013. Deklariert ist nicht immer, was drin ist. Unter Anleitung von Dr. Nadine Merettig, wissenschaftliche Mitarbeiterin in Biochemie/Mikrobiologie, wird das Butterbrot zur Probe. DNA wird extrahiert, per Polymerase-Kettenreaktion (PCR) vervielfältigt, Fragmente via Gelelektrophorese getrennt. Was zuvor abstrakt klang, wird zur Abfolge präziser Handgriffe: Pipettieren, Laden, Warten, Auslesen und am Ende ein Band, das eine Geschichte erzählt.

Merettig forscht an lebensmittelassoziierten Krankheitserregern und an Antibiotikaresistenzen. Für sie ist der Workshop keine Schulshow, sondern Alltag auf kleinerer Bühne. Der Lerneffekt dieses Vormittags liegt weniger im Staunen als in der Einsicht: Evidenz ist Arbeit.

Das Leuchten der Proteine

Nebenan wird es grün. Dr. Stefan Weber und Prof. Dr. Peter Scholz führen in die Chromatographie ein, genauer: in die Isolierung des grün fluoreszierenden Proteins (GFP). Die Gruppe arbeitet an einer FPLC-Anlage (Fast Protein Liquid Chromatography), einem Gerät, das üblicherweise in Wirkstofflabors steht. Es klackt, Ventile öffnen und schließen, eine Kurve baut sich auf dem Bildschirm auf. Die Theorie der Trennmethoden bekommt ein Gesicht.

Der Lebenslauf von Scholz erklärt die Ruhe, mit der hier Praxis passiert, auch wenn die Technik mal streikt: Promotion in Köln, Forschungsaufenthalte an der ETH Zürich, am Skaggs Institute for Chemical Biology des Scripps Research Institutes in La Jolla- Adressen, die in der biomedizinischen Forschung Gewicht haben. Vor seinem Wechsel an die HSRW 2009 verbrachte er fast zehn Jahre in der industriellen resp. pharmazeutischen Biotechnologie. „Brücken in die Praxis“ zu schlagen ist für ihn kein Schlagwort. Die Schüler*innen sehen: Wissenschaft ist ein System aus Methoden, die man bedienen muss und kann.

Der Kosmos im Wasserglas

„Von Zahnbelag bis Stanley Cup“ heißt der Workshop zu mikrobiellen Biofilmen bewusst mit dem Bogen vom Banalen zur Popkultur. Ein größeres Team betreut die Einheit: Prof. Dr. Dirk Bockmühl (Hygiene und Mikrobiologie), Ralf Lucassen (Diplôme d’Ingénieur, Biotechnologie/Mikrobiologie), Matthias Kudla (Mikrobielle Biodiversität) und Nicole van Leuven, M. Sc. in Mikrobiologie, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Die Schüler*innen beproben sowohl künstlich kontaminierte, als auch ihre eigenen mitgebrachten Getränkeflaschen. Sie nehmen Bakterien von den Flaschen ab, plattieren diese auf Agar und schauen durchs Mikroskop. Gewöhnliche Alltagsgegenstände wie wiederverwendbare Flaschen werden zum Ökosystem. Bockmühls Vita verankert den starken Praxisbezug: Vor seiner Berufung an die Hochschule Rhein-Waal (HSRW) war er jahrelang in leitenden Positionen der zentralen Forschung bei Henkel tätig, zuletzt als Verantwortlicher für die internationale F&E-Plattform „Hygiene und Allergien“. Prof. Dr. Bockmühl ist heute als Autor populärer Sachbücher wie „Keim daheim” und „Unsichtbarer Tod” sowie durch zahlreiche Medienauftritte einer der Expert*innen für die Mikrobiologie des Alltags. An der HSRW untersucht er mikrobielle Gemeinschaften im häuslichen Umfeld, wie in Waschmaschinen, Geschirrspülern und Kaffeevollautomaten. „Das Thema berührt wirklich jeden“, sagt er, „und doch ist erstaunlich wenig darüber bekannt.“ Van Leuven forscht ergänzend an Biofilmen in Klinikabflüssen. Die Schüler*innen werden, für eine Stunde, zu Forschenden im Spezialgebiet des Professors. Erkenntnis, ganz nebenbei: Hygiene ist kein Zustand, sondern ein Prozess.

Farb-Signaturen der Natur

Warum Pflanzen grün sind – und warum manchmal nicht –, ist die Leitfrage bei Prof. Dr. Natalie Laibach. Auf dem Tisch liegen Proben von Amaranth - purpur & grün - , normal gewachsen und unter Stress und Paprikapulver. Pigmente werden extrahiert, per Dünnschichtchromatographie (TLC) getrennt, mit Spektrophotometrie analysiert. In den Linien auf der Chromatographieplatte steckt die Geschichte einer Anpassung. Laibach hält die Stiftungsprofessur „Nachhaltige Landnutzungssysteme“ und verschreibt sich der zukunftsfähigen Landwirtschaft. Stationen ihres Weges: das Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG) in Barcelona, die Universität Bonn, das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie (IME). Ihre Forschung reicht vom pflanzlichen Metabolic Engineering bis zu den Umwelteinflüssen auf den Stoffwechsel. Der Workshop ist die didaktische Entsprechung: Die „Farben des Lebens“ als Lesart für pflanzliche Anspassung, ein Einstieg in die Logik resilienter Sorten.

Das Labor und die Wirklichkeit

Die Hochschule versteht das Festival nicht als bloße Leistungsschau. Die Entscheidung für ein MINT-Fach fällt in der Oberstufe selten allein an der Begeisterung. Es braucht Orientierung und oft die Überwindung struktureller Hürden. In den Pausen stehen Talentscouts der Zentralen Studienberatung bereit. Sie sind Teil des NRW-Talentzentrum-Netzwerks, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft, und arbeiten aufsuchend in den Kreisen Kleve und Wesel.

Der Fokus liegt auf motivierten Schüler*innen, besonders auf jenen, die als Erste in ihrer Familie ein Studium erwägen, oder die vor finanziellen und sprachlichen Hürden stehen. Die Beratung ist individuell, vertraulich, kostenlos, ergebnisoffen. Sie hilft bei Fachwahl und Finanzierung ebenso wie bei der Praktikumssuche. Selbst das kostenlose Mittagessen in der Mensa ist, in diesem Licht, mehr als Gastfreundschaft: ein kleiner Akt der Inklusion. Für eine Stunde Teil des studentischen Alltags sein, Schwellen absenken – auch das gehört zum Wissenstransfer.

Gleichzeitig zeigt die Fakultät beim MINT-Festival die Life Sciences nicht als unnahbare Disziplin, sondern als Feld drängender, alltagsrelevanter Fragen. Damit möchte die Fakultät demonstrieren, dass Infrastruktur allein nicht ausreicht. Entscheidend ist das Humankapital: Forschende mit internationaler und industrieller Erfahrung, die bereit sind, ihre Methoden offenzulegen und ihre Perspektive zu teilen. So wird aus Komplexität kein Spektakel, sondern ein Zugang.

Am Ende summt die Gelbox, ein fluoreszierendes Band tritt hervor und auf der Chromatographieplatte trocknet eine Linie. Was bleibt, ist ein Gefühl für Maßstäbe. Zwischen Pipettenspitze und Ökosystem spannt sich ein Bogen. Wer einmal selbst eine Probe geladen hat, versteht vielleicht nicht alles, aber genug, um die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist, in der Wissenschaft wie im Leben, kein schlechter Anfang.